關於蒙德里安你所不知道的一面

在維多利亞和阿爾伯特博物館的版畫和繪畫部,有一幅名為《花瓶中的玫瑰》的紙本小型水彩畫。從表面上看,它並沒有什麼特別的。正如它的名字所暗示的那樣,它在一個罐子裡展示了五朵大馬士革玫瑰,外面是褪色的粉紅色,中間是牛血色。 “皮埃·蒙德里安”的簽名赫然醒目。

這使得花瓶中的玫瑰更加引人注目。 V&A 標註的時間是1938-40,這幾乎肯定是錯誤的。這個日期可能是捐贈的日期,但它至少是在此十年前,而且很可能二十年前創作的。

《花瓶中的玫瑰》既不包含在 1998 年的蒙德里安全篇目錄中,也不包含在 2018 年的更新在線版本中。它從未出版過,在風格上,該作品最接近標的是《杜鵑花》(全目錄編號 A617),暫定日期為 1909-10 年。

V&A 的水彩畫署名是“Mondrian”而不是“Mondriaan”,這表明它的日期稍晚一些——在 1911 年之後, .蒙德里安搬到巴黎,並有系統地去掉了他姓氏中的非法語的第二個'a'。但是,光靠簽名判斷年份也不夠準確,在1911年以前,蒙德里安的簽名總是在荷蘭語和法語間來回切換,尤其是在全目錄中編號為 C131 至 C153 的玫瑰圖畫中,其年代可追溯到 1909 年左右。即使是這樣,藝術家的簽名也經常在‘P.’和‘Piet’間變化,在他的23幅玫瑰圖中,只有兩幅有'Piet Mondrian'的簽名。

如果不是因為該作品的“血統”,人們很容易將其視為贗品。然而,它的出處幾乎是無懈可擊的。 《花瓶裡的玫瑰》是喬治伯爵本尼格森送給 V&A 的,而作品是蒙德里安送給他的。他於1879年出生於聖彼得堡的一個長期被俄國化的漢諾威貴族家庭,1914年在坦嫩堡戰役中被德國人俘虜。 1917年俄羅斯革命後,他作為北俄英國遠征軍的中尉與布爾什維克作戰--他贏得了十字勳章,這顯然是英勇的。 1938年,伯爵喬治·本尼格森在倫敦,撰寫關於拜占庭天主教會歷史的文章,並與妻子奧爾加·斯卡利亞蒂娜住在貝爾齊爾公園帕克希爾路60號的一所不起眼的宿舍裡。那年9月,皮埃·蒙德里安搬進了同一棟房子。

很明顯,這兩個人,波羅的海貴族和來自阿默斯福特校長的兒子,成了朋友,也許他們有一種共同的流放感。 1940年9月9日,一枚德國高爆炸彈落在隔壁的房子上,讓蒙德里安相信去美國的時候到了。三年後,他死於肺炎,而本尼格森似乎一直住在帕克希爾路。 1941年11月,在蒙德里安離開一年後,他給紐約的蒙德里安寫過一封信,告訴他他們同住的人的消息。貝尼格森說:“唐納利小姐、索羅德小姐、吉爾克里斯特先生和斯普雷克小姐已經在附近安頓下來了,房子裡幾乎空無一人”。他接著說,“我們的兩個年輕人也離開了,演播室嚴重受損。是的,60號附近到處都是炸彈,花園裡一片狼藉”。他最後說,“這棟房子現在看起來更像是角落裡的房子”。

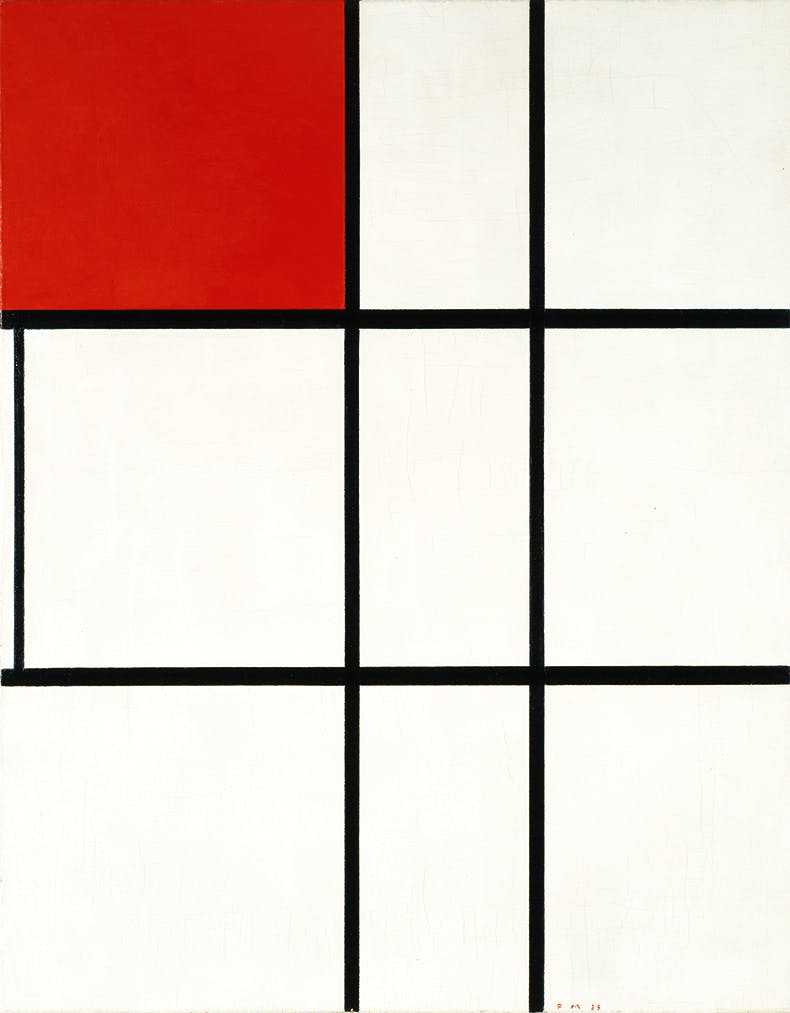

在那之後的幾年裡,蒙德里安逐漸從人變成了轉喻。蒙德里安就是他的構成,而他的構成是現代性的。黑色網格和原色的組合被證明是非常多才多藝的,第一幅作品是一百多年前畫的,最後一幅是近80年前的完成的。然而,你可能會在化妝品上看到蒙德里安式的包裝,或是在旅館的門面看到紅色、黃色和藍色的經典蒙德里安式配色,可以說,蒙德里安無處不在。

猜測他會對此作何感想是耐人尋味的。新造型主義是他個人的藝術哲學,也是一種生活哲學。就像格羅皮烏斯的包豪斯的格薩姆特昆斯特沃克的教義,或者歐森芬特和柯布西耶的純粹主義一樣,它的目的是為了消除藝術、建築和設計之間的界限。一個新造型世界將是一個更加統一的世界,一個更美好的世界。

問題是,蒙德里安品牌--我認為這是一個情有可原的詞--的成功,對我們看待他的藝術的方式產生了什麼影響。如果化妝品包裝和汽車旅館的正面源自《構成B組No.II與紅色》等作品,那麼現在反過來也是正確的。看一幅1919年以後蒙德里安的格子畫,很難不給人一種以前在哪裡見過的模糊感覺。

這反過來又助長了對構成是什麼的誤解。它們看起來簡單、時尚、公式化、商業化;輕鬆獲勝,但它們都不是那些東西。它們的有序性表明了科學的過程,蒙德里安就像伊夫林沃的教授西勒努斯的繪畫版本,用嚴酷的計算尺測量網格。這些作品是寫意的、浪漫的、粗糙的,並且一次又一次地修改,有時甚至長達好幾年。

值此蒙德里安誕辰 150 週年之際,杜塞爾多夫、巴塞爾和海牙的博物館將舉辦他作品的大型展覽。他們傾向於以延時電影的方式來展示他的發展:早期的學術現實主義融入了神學表現主義,立體主義將其夷為平地,變成了灰色的樹木,枝條暗淡;虛線凝固成黑色網格,它們之間的正方形和矩形漸變為白色或填充藍色、紅色和黃色;等等。言下之意,這樣的線性作品的演變也必然是線性的,這與事實相去甚遠。

這也讓人質疑“抽象”這個詞在蒙德里安藝術中的用處。他的網格最初是作為樹枝(或者作為城市街道)--它們是從這些東西中抽像出來的--這一想法表明,它們作為1919年後繪畫中的餘像揮之不去。用正確的方式和足夠長的時間來觀察構圖B(編號II),你可能只會看到一棵樹或一張地圖。用正確的方式和足夠長的時間來觀察構圖B(編號II),你可能只會看到一棵樹或一張地圖。事實上,蒙德里安作品中的抽像不是字面上的,而是通感的:街道和樹枝向他暗示的不是格子,而是切分,由此而產生的名稱是“構成”。

《花瓶裡的玫瑰》是一個很好的起點。關於 V&A 的這幅水彩畫,一件令人不清楚的是它是在何時何地被捐贈的。到1939年,蒙德里安已經從事格子畫20年了,在他的英國東道主面前,他扮演了一個乾巴巴的城市理性主義者的角色。威尼弗雷德·尼科爾森陪同他上了從巴黎來的火車,他驚訝地看到他凝視著路過的鄉間;原來他是在欣賞電線桿。當尼科爾森的丈夫本從他位於倫敦的新工作室的窗戶向蒙德里安展示風景時,他的評論很簡短:“樹太多了”。

直到 1920 年代中期,與第一部作品相吻合,蒙德里安一直在繼續畫花,到 1926 年創作了一百多幅這樣的作品。 “我喜歡畫花,”他回憶道。 “不是花束,而是一次一個,以便我可以更好地表達它的造型結構“。鮮花被證明是一種有用的實驗工具--包含神學柏拉圖主義,梵高參差不齊的輪廓和布拉克的平面分解。他說,”我也覺得花的外表美,但背後隱藏著更深層次的美“。出乎意料的是,他稱讚威尼弗雷德·尼科爾森的花卉畫,這不僅僅是一個恩惠的回報,蒙德里安以一位經驗豐富的活動家的眼光看到了它們。

然而,《花瓶裡的玫瑰》感覺比這些晚開的花更老,這引發了兩個問題。 1911年,當蒙德里安將這幅水彩畫從阿姆斯特丹帶到巴黎時,它仍然處於他藝術的前沿。它粗糙的鉛筆底線和不和諧的色調顯示了他與梵高的角力,脫離了他在19世紀90年代末所做的傳統荷蘭花卉研究。但是,在經歷了20年的格子繪畫之後,他為什麼會想到把《花瓶裡的玫瑰》帶到倫敦呢?為什麼,一旦到了那裡,他就把它給了一個他尊敬的人?

第二個問題可能更容易回答:本尼格森的品味迎合了保守派。除了蒙德里安的玫瑰,他還擁有17世紀的聖母帕納吉亞雕像和一幅彼得大帝的早期英國肖像。在倫敦,蒙德里安進行了繪畫創作,如特拉法加廣場(現為現代藝術博物館)。他在公園山路房子後面的房間重現了他在蒙帕納斯的工作室的白牆美學:從這種新的角度來看,它既是一個讓蒙德里安成為蒙德里安的地方,也是一個成就蒙德里安的地方。本尼森並不是反現代的--他曾為天主教雜誌《黑修士》寫過關於埃里克·吉爾的文章--但這可能走得太遠了。他似乎不太可能理解新造型主義,或者如果他理解了,也不可能認可它。

如果我們冒險將這幅水彩畫作為1940年11月的送別禮物,那麼《花瓶裡的玫瑰》可能是它的接受者選擇的。 1938年,蒙德里安從巴黎帶來了一份紙質作品檔案;也許他允許本尼森從中挑選他喜歡的東西。或者,《花瓶裡的玫瑰》可能不是送給喬治·貝尼格森,而是他的藝術家妻子奧爾加,1926年,奧爾加幫助繪製了現在的北芬奇利圣西里爾教堂的標誌性建築。 (它最初是為威斯敏斯特大教堂製作的,2016年被搬到了新家。)。無論是哪種情況,水彩畫的吸引力都在於它的正統。

至於第一個問題--他為什麼把這幅畫帶到倫敦--蒙德里安作為一名藝術家的發展並不像策展人所說的那樣,是一個無情的向前運動的故事。 《花瓶裡的玫瑰》相對較大--大約25厘米見方--這表明它不是在素描本上畫的,而是作為成品繪製的。即使在他開始進軍巴黎立體主義之後,蒙德里安也會重新審視這些早期的畫作,看看能從中挖掘出什麼:梵高風格的《杜鵑花》(1909-10;A617)被重新用作《立體主義構圖No.X》(1912-13年;B25)。圖像不是要被丟棄,而是要被拯救。他在1919年的《花瓶裡的玫瑰》中所看到的不會是30年前他所看到的。現在這是一種線條和空格的節奏,是一種切分。

如果對蒙德里安給本尼格森的禮物的情況一無所知,那麼對於 1957 年向 V&A 捐贈花瓶中的玫瑰花的情況也一無所知。除日期外,無其他書面記錄; V&A 檔案中沒有信件,沒有狀況報告。請注意,蒙德里安在 1957 年的知名度遠低於 2022 年,他的第一次作品展覽是在英國一家公共畫廊--白色教堂--舉行的,就在1955年9月貝尼格森收到禮物的兩年前。如果他在 1954 年提供 V&A 蒙德里安的水彩畫,很可能會被拒絕。

他為什麼要捨棄《花瓶裡的玫瑰》,同樣也只能猜測。 1957年,本尼格森78歲;他的妻子十年前在倫敦去世。正如蒙德里安所做的那樣,他不久將前往美國,於1962年在那裡去世。他贈送這份禮物可能是為了紀念他已故的朋友,或者是為了感謝那個拯救了他的國家,或者是為了避稅。